(1)《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条 【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

私募基金管理人、从业人员常见的舞弊风险及规制问题系列第一篇介绍了私募基金管理人、从业人员常见的五种舞弊行为模式,本文将向各位分享私募基金管理人、从业人员构成挪用资金罪的法律规制以及典型案例,为防范和识别私募基金管理人、从业人员可能涉嫌构成此类罪名的舞弊行为模式提供参考。

立法规定

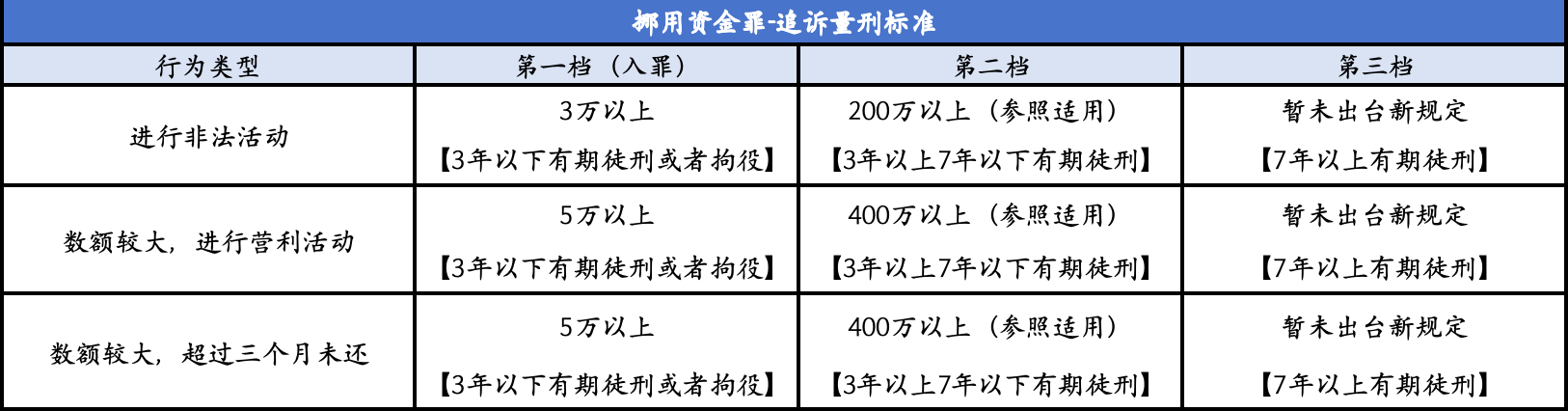

立案追诉标准

挪用资金的行政责任

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十三条第一款第四项规定,私募基金管理人 、私募基金托管人 、私募基金销售机构及其他私募服务机构 及其从业人员从事私募基金业务,不得侵占、挪用基金财产。

挪用资金的行政责任

【案例一】高某某挪用资金案

(2020)沪0106刑初539号

(1)基本案情

被告人高某某系A公司产品经理,具体负责公司的私募类基金产品发行、备案、运作等日常管理工作。同时,高某某又系B公司法定代表人及股东。2018年1月10日,高某某利用其职务便利,在A公司股东不知情的情况下,与公司总经理王某共同至某银行新设公司账户,嗣后即使用该新设账户收取客户汇入的业务款。同年3月起,高某某又受王某指使,配合王某共同从上述账户中陆续转出人民币共计229万元至B公司账户,上述钱款均用于B公司的经营活动。至同年10月16日,王某才将挪用至B公司的钱款悉数归还A公司。

(2)法院判决

法院认为高某某利用职务上的便利,伙同他人挪用本单位资金归个人使用,数额较大,且进行营利活动,其行为已构成挪用资金罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年。

(3)案例评析

该案属于违规投资操作型舞弊行为中的私自改变基金投向,高某某在A公司股东不知情的情况下,擅自将基金资金挪用至其实际控制的另一公司经营使用,严重侵害了投资者的利益。法院依法作出裁判,体现了对金融犯罪的严厉打击和对投资者权益的保护。

【案例二】郭某挪用资金罪

(2018)皖01刑终477号,已被选入人民法院案例库案例2024-04-1-227-001

(1)基本案情

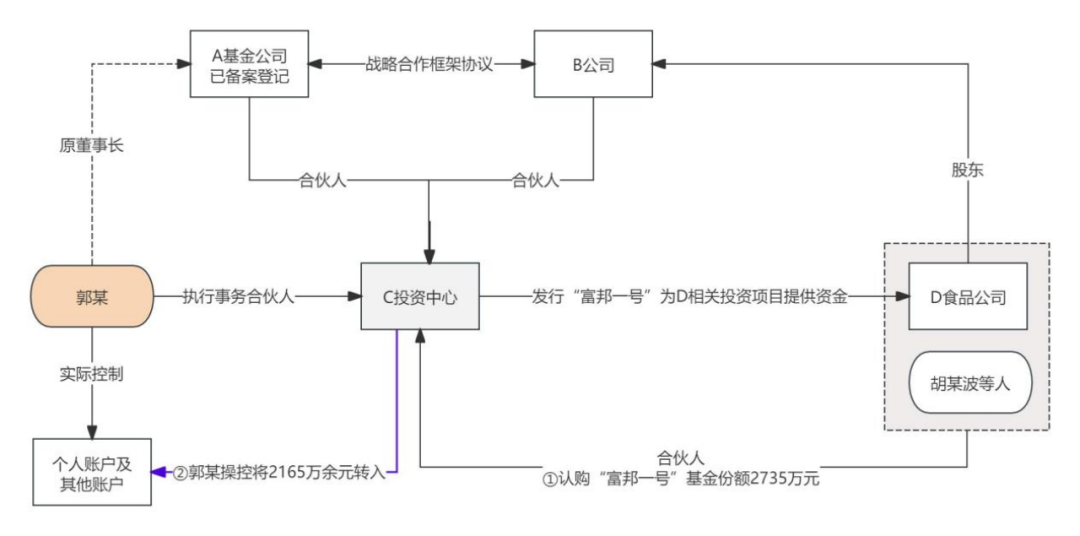

被告人郭某,A基金公司原董事长。2015年3月,A公司(该公司在基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人)与B公司签订《战略合作框架协议》,设立C投资中心,发行“富邦1号”私募基金,为D食品公司(系B公司大股东)及其下属公司投资的项目提供资金支持。A公司为C投资中心,管理基金投资运营,郭某担任C投资中心执行事务合伙人代表。

2015年3月至7月,D公司及胡某波等8名自然人认购“富邦1号”基金份额,成为C投资中心合伙人,投资金额共计人民币2,735万元。上述资金转入C投资中心在银行设立的基金募集专用账户后,被告人郭某未按照《战略合作框架协议》和“富邦1号”合同的约定设立共管账户、履行投资决策程序,而是违反约定的资金用途,擅自将其中2285万余元资金陆续从C投资中心账户转入其担任执行事务合伙人代表的另一私募基金“统某恒既”账户,而后将120万余元用于归还该私募基金到期投资者,2165万余元转入郭某个人账户和实际控制的其他账户,至案发未归还。

(2)法院判决

-

一审法院判决:被告人郭某犯挪用资金罪,判处有期徒刑四年六个月,责令退赔被害单位C投资中心全部经济损失。

-

二审法院裁定:驳回上诉,维持原判。

(3)案件评析

该案属于违规投资操作型舞弊行为中的私自改变基金投向,将本应为D公司及其下属公司的项目提供资金支持,转而用于另一私募基金归还到期投资者使用。

该案还针对不同形式的私募基金如合伙制、公司制、契约制等,被挪用资金后资金性质进行区分,并对全面把握挪用私募基金资金犯罪的特点和证明标准进行分析。

针对第一个焦点问题,法院认为,采用合伙制、公司制的,私募基金管理人和投资人共同成立合伙企业、公司发行私募基金,投资人通过认购基金份额成为合伙企业、公司的合伙人、股东,私募基金管理人作为合伙人、股东负责基金投资运营,其工作人员利用职务便利挪用私募基金资金的,实际挪用的是合伙企业、公司的资金,因该工作人员同时具有合伙企业或者公司工作人员的身份,属于挪用“本单位资金”的行为,应当依法追究刑事责任。采用契约制的,私募基金管理人与投资人签订合同,受托为投资人管理资金、投资运营,双方不成立新的经营实体,其工作人员利用职务便利挪用私募基金资金的,实际挪用的是私募基金管理人代为管理的资金。从侵害法益看,无论是“单位所有”还是“单位管理”的财产,挪用行为均直接侵害了单位财产权(间接侵害了投资人财产权),属于挪用“本单位资金”的行为,应当依法追究刑事责任。

针对第二个焦点问题,法院认为,私募基金具有专业性强、不公开运营的特点,负责基金管理的工作人员利用职务便利实施的犯罪隐蔽性强,常以管理人职责权限、项目运营需要等理由进行辩解,侦查取证和指控证明的难度较大。司法裁判中重点注意以下几点:

-

一是通过收集管理人职责、委托授权内容、投资决策程序等证据,证明是否存在利用职务便利,不经决策程序,擅自挪用资金的行为;

-

二是通过收集私募基金投资项目、托管账户和可疑账户关系、资金往来等证据,证明是否超出投资项目约定,将受委托管理的资金挪为个人使用或者借贷给他人;

-

三是通过收集行为人同时管理的其他私募基金项目、账户、资金往来以及投资经营情况等证据,证明是否存在个人管理的项目间资金互相拆借挪用、进行营利活动的情形,对于为避免承担个人责任或者收取管理费用等谋取个人利益的目的而挪用资金供其他项目使用的,应当认定为“归个人使用”。

97046009

97046009