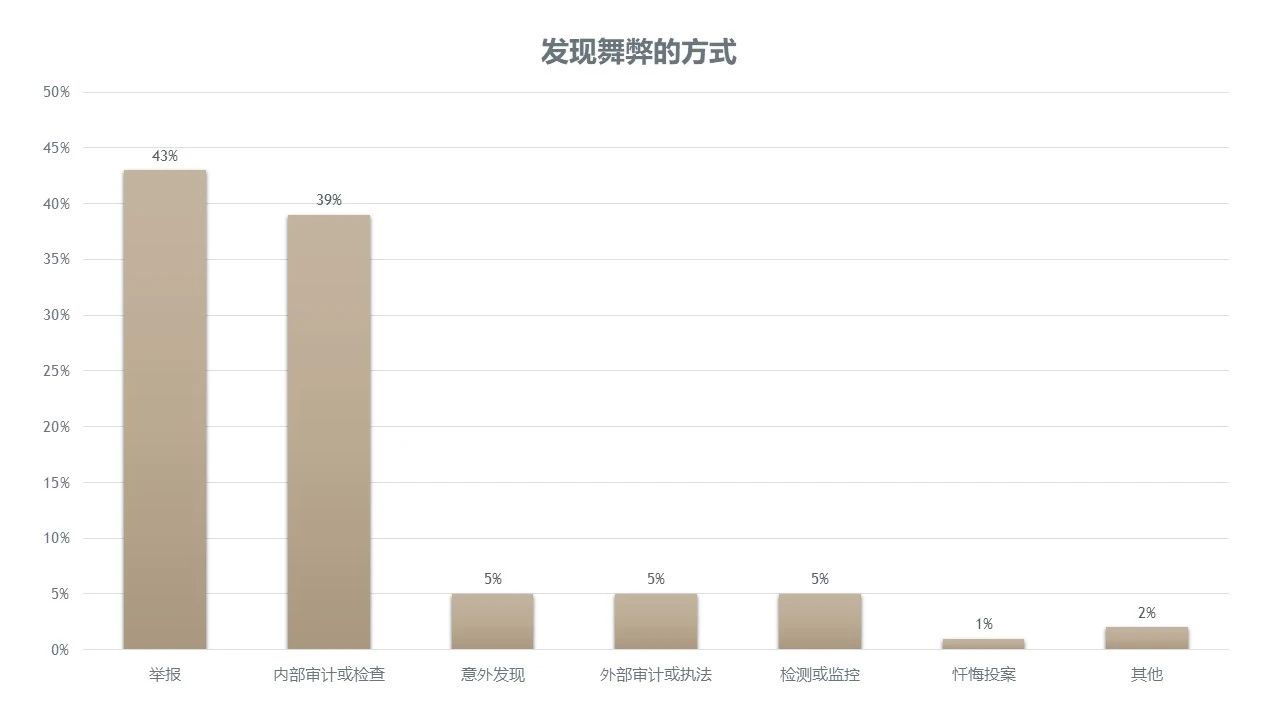

引言 硕鼠硕鼠,无食我黍。在企业经营中,部分人员出于对个人不正当利益的追求,或为获取竞争优势与业务机会,通过操纵或规避业务流程与制度,实施各类舞弊行为。这些行为包括但不限于腐败贿赂、利用职务便利侵占企业资产、违反利益冲突规定、侵犯商业秘密等。近年来,此类违法违规行为在竞争激烈的赛道尤为突出,如互联网行业、高科技行业、新能源行业等。这些领域的企业及相关行业人员为争夺经济利益、人才、技术和商业情报,往往不惜采取违法手段,成为各类舞弊行为的高发区。与此同时,一些新兴业态,如网红经纪、直播、游戏、短视频等行业,也逐渐暴露出类似舞弊问题。 舞弊行为不仅会给企业带来直接的经济损失,更会导致核心人才、技术、竞争优势、客户和产品的不可逆转流失。它们严重破坏了公平竞争的市场秩序,极大地损害了企业的声誉和合规形象。此外,相关责任人也可能因此面临法律风险,甚至承担刑事责任。对于正处于融资及上市阶段的企业而言,这些问题尤为严峻。此类行为可能引发监管机构和投资者对企业治理能力及合规状况的深度质疑,进而影响企业的上市进程,削弱其在市场和投资者中的信任度。 因此,企业必须高度重视反舞弊合规建设,以维护自身的可持续发展和市场竞争力。若企业未能及时识别、调查并妥善处理这些舞弊案件、有效排查“硕鼠”隐患,便会在内部产生不良示范效应,造成难以挽回的损失,阻碍企业的健康发展。为此,笔者结合过往办案经验,形成一系列的合规调查“办案手记”,旨在向各位分享合规调查领域的案件实务。 本文作为系列文章的开篇之作,将从大数据与公开案例视角切入,盘点2024年度舞弊相关案件的主要数据与实践案例,梳理分析2024年度立法对合规调查带来的主要影响,为企业后续开展合规调查提供参考和启发。 01 合规调查2024年度动态回顾:大数据视角下的舞弊案件分析 舞弊一般是指员工利用工作及职务上的便利,侵占公司财物或资产,通过非正当、违法的渠道为自己或利害关系人谋取利益等行为。根据国际注册舞弊审查师协会(ACFE)发布的《2024年度:全球职务舞弊调查报告》(“《舞弊调查报告》”),舞弊行为分为资产侵占、贪污腐败和财务报表舞弊这三大类型。而基于我们的办案经验,最为常见的舞弊行为类型及表现形式主要包括如下: 因此,我们围绕以上最常见的舞弊行为,综合运用公开数据库及相关行业的公开报道信息,对2024年度舞弊案件进行梳理,聚焦北京、上海、广州、江苏、浙江、深圳这六个主要城市/省份,总结出2024年度反舞弊合规领域的主要实践特点及规律如下: 1. 什么类型的舞弊案件数量最多? 舞弊案件依旧高度集中于侵占资产及利益冲突两类。 我们通过公开裁判文书数据库进行检索,选定与特定舞弊行为相关的关键词,共检索得到2024年度舞弊案例3047个[1]。如下图所示,在我们检索命中的结果中,涉及侵占资产型舞弊行为的案例多达1202个,涉及利益冲突型舞弊行为的案例共1115个,涉及贿赂腐败型舞弊行为的案例共580个,涉及泄密型舞弊行为的案例共67个,涉及信息造假型舞弊行为的案例共83个。 数据显示侵占类的舞弊案件数量仍然高居榜首,利益冲突型舞弊案件数量紧随其后。因此,企业需要密切关注侵占资产类及利益冲突类的舞弊行为,留意并及时搜集相关违法违规行为的线索,并注意在事前通过搭建相关合规体系,完善和加强管控,避免侵占资产及利益冲突的案件发生。 2. 哪些地区的舞弊案件数量相对更多? 经济活跃地区如北上广深等六地的舞弊案件相对较多。 如上图所示,在北京、上海、江苏、浙江、广州及深圳这六地中,我们通过前述关键词检索得到的舞弊案例总数共1288个,与本轮检索中的全国舞弊案例总数相比,占比超过40%。 具体到各地2024年度的数据,如上图所示,在检索命中的结果下,北京地区的舞弊案例384个,上海地区的舞弊案例285个,浙江地区的舞弊案例188个,江苏地区的舞弊案例235个,广州地区的舞弊案例173个,深圳地区的舞弊案例23个,北京、上海、江苏等地的案例数量偏多于其余三地。 上述数据可能反映两个问题:其一,经济发展水平越高、利益往往越大、舞弊行为的发生概率也可能随之增加;其二,经济活跃地区的企业往往相对发展水平高、规模庞大,相对更重视合规调查的作用,并采取相应的追责措施,因此案件数量也会更多。 3. 舞弊案件主要集中在哪些行业? 金融行业、医药行业等传统行业领域的舞弊案件数量较多,随着经济的快速发展和新业态的蓬勃兴起,互联网行业、直播、MCN等新业态领域的舞弊案件也逐渐增多。 (1)金融行业 1)本行业的舞弊案件特点与多发原因 金融行业因其资金的高度密集性与巨额资金的频繁流动,天然蕴含着巨大的利益诱惑。同时,由于金融业务的复杂性和专业性,舞弊行为往往具有很强的隐蔽性。在这种环境下,从业人员因追求业绩、利润或其他私利而无法抵御利益的诱惑,极有可能借助信息不对称和专业壁垒,进行违规操作或暗中掩盖利益输送,从而引发一系列舞弊行为。这些案件的涉案金额往往较高,不仅会给企业带来沉重打击,更会对整个金融市场的稳定和公信力造成严重冲击。 2)相关行业案例 中共中央纪律委员会公示的调查审查信息显示[2],2024年度共有40余名中央一级金融企业干部因腐败贿赂、侵占资产等舞弊行为受到开除党籍和公职等党纪处分,具体的舞弊行为主要涵盖了接受客户宴请、打高尔夫球等娱乐安排、对外赠送礼品礼金和消费卡、为客户在办理贷款方面谋取利益、利用职务便利非法占用公共财物等多种形式。 2025年2月21日,最高检和证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪 促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会,会上指出,2024年证监会办理各类案件739件,作出处罚决定592份,罚没款高达153亿元,超过上一年两倍,其中,以财务造假为主的信息违法披露案件共135件,居各类案件数量之首[3]。 在此次发布会上,证监会还发布了第一批行政执法指导性案例,包含4起2024年度典型行政执法案例,直指欺诈发行、财务造假、违规减持、操纵市场等投资者最关切、最痛恨、“最不能忍”的舞弊行为,向金融行业发出了强烈的警示信号,敦促金融企业积极开展自查自纠,切实防范舞弊风险。 由此可见,鉴于金融行业舞弊案件的频发态势,各监管部门持续加大对金融行业舞弊行为的管控力度,对于金融企业而言,舞弊行为不仅可能引发巨大的经济损失和民事责任,还会受到证监会、国家金融监管总局等行业监管部门的严厉行政处罚,部分金融机构的人员除受到相应纪律处分,还可能引发刑事责任,构成犯罪,给个人职业生涯带来毁灭性的打击。 (2)互联网行业 1)本行业的舞弊案件特点与多发原因 在互联网行业,多数企业涵盖完整的上下游产业链,业务涉及多个行业领域,资金流动频繁且复杂。这种业务模式虽然带来了多元化的商业机会,但也为舞弊行为提供了温床。频繁的资金往来和广泛的合作伙伴关系,使得腐败贿赂、职务侵占等舞弊行为时有发生。 2)相关行业案例 从案例数据角度看,我们从公开渠道检索到不同的互联网企业关于2024年度舞弊及合规调查案件的详细数据,具体如下: (3)直播、MCN、跨境电商行业 1)本行业的舞弊案件特点与多发原因 直播、电商、MCN、游戏等互联网细分领域,因其业务模式新颖、盈利模式与传统互联网产业存在显著差异,内部管理水平有待提升,正逐渐成为舞弊行为的高发地带。在这些行业中,舞弊形式不再局限于传统的贿赂、侵占等行为,而是衍生出刷单、虚构用户流量、篡改数据、操纵直播打赏金额等新型舞弊手段。同时,由于行业操作规范尚不完善,舞弊行为更加隐蔽,企业人员能够更大程度地把控和掩盖这些行为。因此,这些新兴行业面临的反舞弊挑战愈发棘手。 此外,网红相关行业参与方很多是个人(如网红、红人、大V等),而非传统企业。在企业人员与这些个人合作的过程中,由于交易非对公,合作模式存在不规范性和较大的操作空间。例如,网红经纪的市场推广人员在选择合作方时,对接众多网红,可能会利用职务便利与部分网红个人串谋,通过操纵流程、抬高合作价格、骗取补贴等方式谋取不正当利益、进行利益输送。这种现象的存在,进一步加剧了互联网行业舞弊行为的复杂性和隐蔽性,也成为该行业舞弊行为屡禁不止的重要原因之一。 2)相关行业案例 以(2024)浙0212刑初1032号案件为例,该案涉及的企业是一家传媒公司,该公司有多名主播在某平台上进行游戏直播,平台会将相关补贴奖励费打到公司的游戏工会账号上,员工赵某则是管理该公司游戏工会账号、负责为公司游戏主播缴纳社保和基础工资的负责人员。赵某利用其掌握游戏工会账号密码的便利,将平台打给公司的补贴奖励费用私自提现并非法占为己有、用于个人开销。赵某被责令退还全部赃款17万元,并被认定为职务侵占罪、判处有期徒刑9个月,并处罚金人民币3万元。 以其他互联网企业公布的调查案件为例[4],电商部门的员工李某、朱某、许某利用职务便利,为外部达人或服务商谋取不当利益,并收受好处费。这类案件在MCN、直播、电商行业较为常见,负责市场推广、采购、广告投放的人员往往掌握较为自由的决策权,在一定金额范围内可以独自决定与哪些网红达人、服务商、广告投放平台合作,部分款项甚至是由员工个人通过聊天软件直接转给网络红人个人账号,在内部流程尚不完善的情况下,企业不一定能够掌握交易实际情况,通过虚构金额、虚构交易流水等舞弊手段的操作空间相对较大。 此外,企业员工还可能利用管理主播等职务便利及优势,直接向主播、店主等索取贿赂。例如,北京市检察机关于2024年7月通报了6起互联网企业商业腐败犯罪典型案例,案例四中的郭某某就是某互联网公司电商主播运营人员,负责直播管理、账号维护等职权,2021年7月至2022年11月间,郭某某利用其职务便利,以借款、购房、购车等名义向其管理的多名电商带货主播索取或者非法收受财物,为主播提供快速解封、快速加“白名单”等帮助,多次收受他人给予的钱款,金额高达人民币300万元。 可见,新兴行业中的舞弊案件一方面存在传统的贿赂、侵占等表现形式,另一方面则与行业特点相结合,呈现出新的表现形式,相关行业企业既需要关注供应链中存在的传统舞弊现象,也需要持续追踪、关注利用新的技术手段、新的业态特点发展出来的新型舞弊行为。 4. 哪些部门是舞弊行为的高发雷区? 企业采购和销售部门、财务会计部门、运营部门及高管层仍然是舞弊行为的高发雷区,是企业内部反舞弊管理中需要予以重点关注的部门。 根据ACFE在《舞弊调查报告》中的统计,企业采购与销售部门、财务会计部门、运营部门、董事及高管、仓储维修部门发生舞弊案件的比例仍然居于前列。如上图所示,采购与销售部门发生舞弊案件的比例高达19%,财务会计部门发生舞弊案件的比例则达到了17%,董事及高管、运营部门发生舞弊案件的比例也同样较高。 与其他部门相比,这些部门可能有机会接触更多的合作伙伴,并对交易对象的选择有一定的决策权,能够参与销售、采购、资金管理及记录等工作环节,更易滋生舞弊行为。由此,企业在内部管理过程中,需要额外关注涉及采购、销售及资金管理的部门,将这些部门作为反舞弊合规管理的重点部门。 5. 舞弊行为都是怎么被发现的? 匿名举报、员工实名举报及内部审计仍然是发现舞弊行为的主要方式,外部审计、监管机构执法及技术性的监控等方式也对发现舞弊行为起到一定作用。 如上图所示,根据ACFE在《舞弊调查报告》中的统计,举报是发现舞弊行为最主要的方式,通过举报发现的舞弊案件数量占比为43%;内部定期的检查、审计、查账也有利于发现舞弊行为,通过内部审计、检查等方式发现的舞弊案件数量占比为39%。此外,外部审计、监管部门的执法调查以及技术性的检测、监控对于发现舞弊行为也起到了一定作用。 由此,企业在反舞弊管理实践中,需要关注自身是否建立了明确的举报投诉及调查处理制度、投诉与举报渠道是否畅通、是否定期开展内部审计、检查工作,以尽可能及时发现舞弊线索、防控舞弊行为造成的风险。 02 实践动态展望:反舞弊合规领域立法动向及影响 1. 《刑法修正案(十二)》对舞弊行为适用主体范围有所更新 2024年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十二)》(“《刑法修正案(十二)》”)正式实施。《刑法修正案(十二)》主要涉及贿赂犯罪及民营企业内部舞弊犯罪的相关内容,扩大了触发刑事责任的舞弊行为范围及主体范围,调整了单位贿赂犯罪的后果。 在本次修订后,非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪以及徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的适用主体范围,已从国有公司、企业相关人员扩展至“其他公司、企业”的相关人员。这意味着,民营企业在开展舞弊行为的合规调查及责任追究时,其调查所依据的追责范围及适用罪名发生了重要更新。民营企业需更加重视合规管理,以应对法律适用范围扩展带来的新挑战。 2. 新《公司法》正式实施,强化董监高忠实勤勉义务,为调查提供法律抓手 2023年12月29日,十四届全国人大常委会第七次会议修订通过《中华人民共和国公司法》(“新《公司法》”),已自2024年7月1日起施行。具体而言,新《公司法》对合规调查开展的利好主要体现如下: 扩展股东知情权,明确股东有权查看公司会计账簿和会计凭证:新《公司法》扩大了股东的知情权,股东有权查阅公司会计账簿和会计凭证,这为企业开展合规调查提供了重要支持,尤其是在董监高舞弊、转移、隐匿账册的情况下,股东有权据此要求查看账簿及会计凭证,收集与违规事实相关的证据。 强化监事会和审计委员会的权力,可以开展调查、要求董事、高管提交执行职务报告:根据新《公司法》第八十条,监事会或审计委员会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告和相关资料,这将可能成为发现舞弊线索及开展合规调查的重要手段,将该等报告作为证明董事及高管履职情况的证明,发现有关舞弊的线索。 3. 《反法》修订草案发布并征求意见,针对侵犯商业秘密、商业贿赂等舞弊行为加大监管力度 2024年12月25日,全国人大常委会发布《中华人民共和国反不正当竞争法》修订草案(“《反法》修订草案”)并征求意见。在本次修订中,《反法》修订草案对于商业贿赂行为进一步加强管控力度,并首次提出对境外不正当竞争行为进行相关管控,这提示企业需进一步关注境外经营的合规性,避免境外业务中的舞弊行为。 综上所述,2024年度立法工作较为活跃,《刑法修正案(十二)》、新《公司法》、《反法》修订草案对舞弊行为的适用主体、范围、类型等做出了进一步细化规定。因此,企业需要对新的法律要求加以关注,并持续关注该等法规在后续的执行情况,以相应调整企业内部合规调查方案及策略。 03 治之于未乱、防之于未萌:2025年企业合规调查工作如何开展? 1. 完善反舞弊合规体系,针对舞弊风险高发的业务环节与业务部门加强管控 回顾2024年度的舞弊案例数据,我们依然频繁地看到舞弊案件的发生,以及舞弊形式的不断“进化”。这表明,企业所面临的反舞弊风险依然严峻。在高风险与高利益的双重驱使下,舞弊行为依然屡禁不止。 因此,迈入2025年,企业应持续强化舞弊风险防控。在进一步完善内部反舞弊合规管理体系的基础上,结合法律更新的最新要求,以法律为依据,从“事前预防”的角度出发,优化企业合规管理制度,重点围绕企业过往发生舞弊风险的关键业务环节及部门,开展内部排查与合规调查,筛查管理漏洞,并针对这些漏洞进行合规整改与完善工作。 2. 严密把控舞弊行为线索,加强定期检查与回顾,针对可能存在的舞弊事件开展合规调查,切实防范舞弊风险及损失 举报及合规调查将是企业反舞弊合规管理的重要组成部分。企业应进一步加强对舞弊行为的主动监测、排查,并完善举报机制及相应的举报奖励和举报保护机制,防患风险于未萌;一旦出现舞弊行为,应及时开展调查,尽可能将舞弊行为造成的损失控制在最小限度。 3. 防范域外舞弊风险,加强出海合规管理 《反法》修订草案第四十条新增了对境外反不正当竞争行为的关注,这进一步提示出海的中国企业在海外业务运营过程中,必须高度重视防范域外舞弊风险。 实践中,由于不同国家和地区在法律体系、地域范围以及合规文化上的显著差异,出海企业在域外舞弊风险防控方面一直存在短板和实践障碍。然而,监管的目光并不会因此而有所放松。因此,企业在开展反舞弊合规管理的同时,应加强对域外反舞弊合规要求的学习与理解,并强化对域外舞弊风险的监控与管理。只有这样,才能避免因海外业务中的合规风险影响企业的国际形象和声誉,进而阻碍企业的出海步伐。

脚注:

[1] 需要尤其注意的是,本轮数据检索的主要目的是体现出舞弊案例的典型类别、数量分布及大体趋势,并非精确的实证研究,尤其是受限于舞弊行为的多样性(这导致关键词可能无法穷尽或可能存在冲突)以及舞弊行为处理路径的差异(这导致部分案例可能在企业内部消化而非进入公开的争议或处罚程序),我们的检索结果可能存在一定程度的数据偏差,仅仅是对于公开可得的判决书数据的展示,并非对于2024年舞弊相关数据的穷尽、完整体现。

[2] 来源:https://www.ccdi.gov.cn/scdcn/zyyj/djcf/

[3] 来源:http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7540415/content.shtml

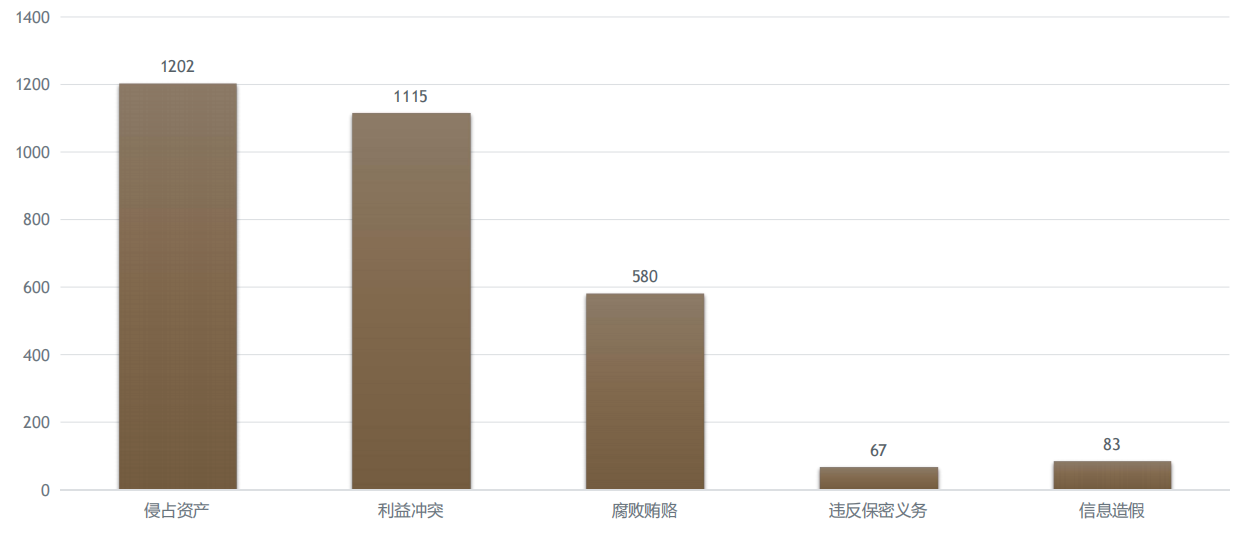

[4]来源:https://mp.weixin.qq.com/s/0bvApWTPdc0cTwF-E3LEkQ

97046009

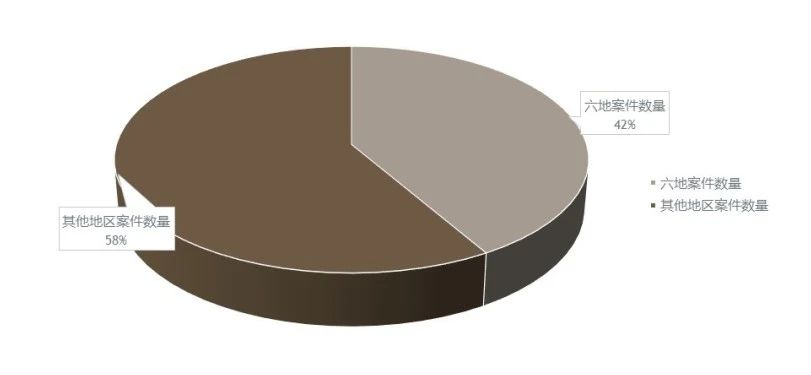

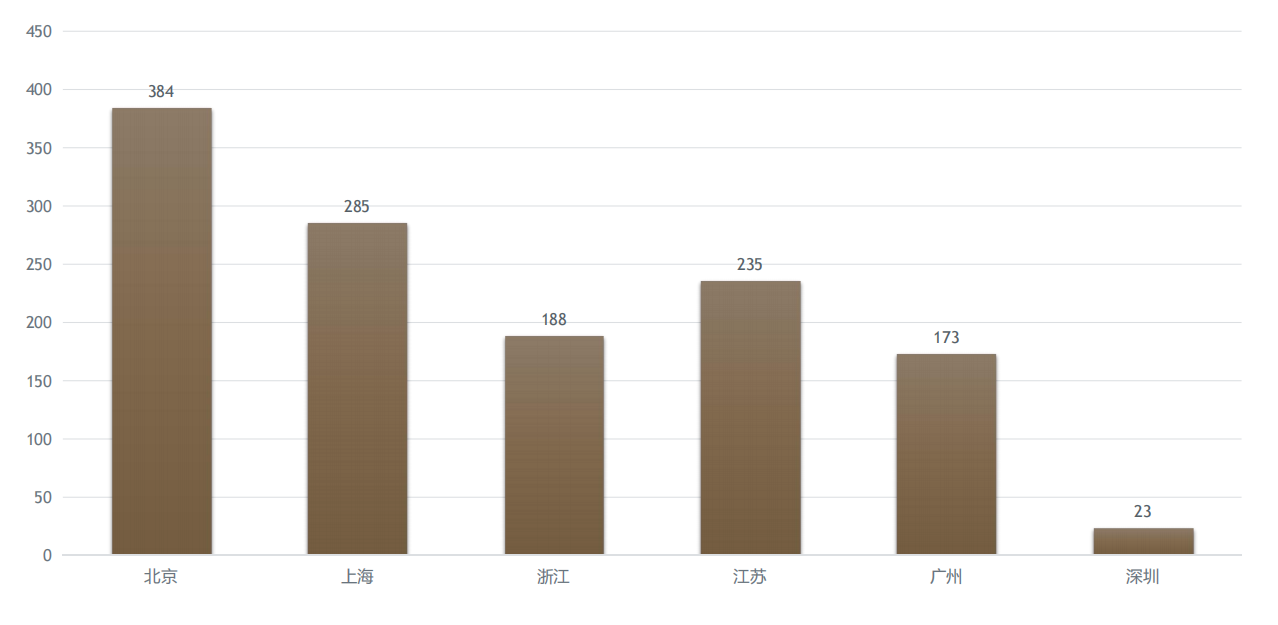

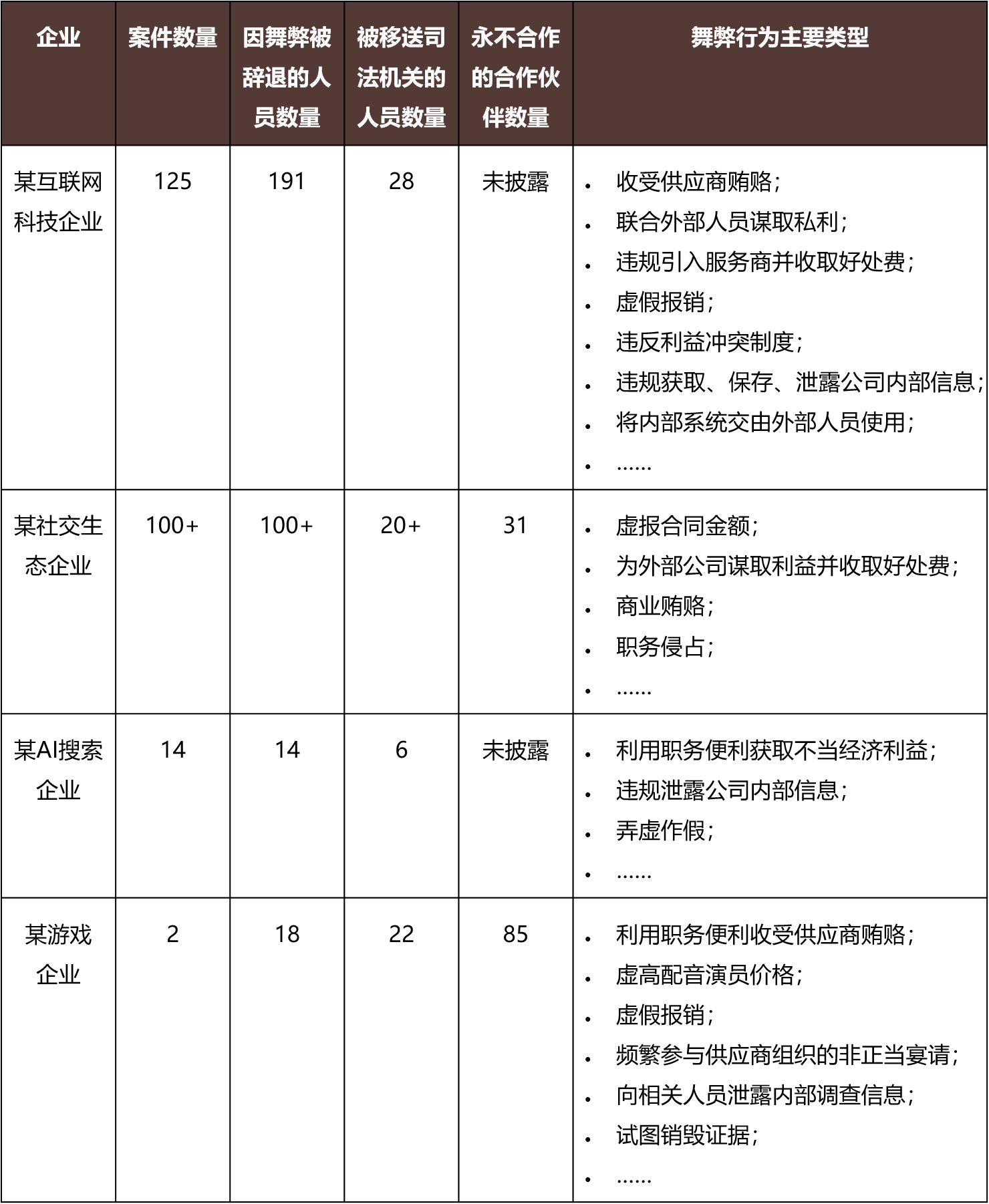

97046009