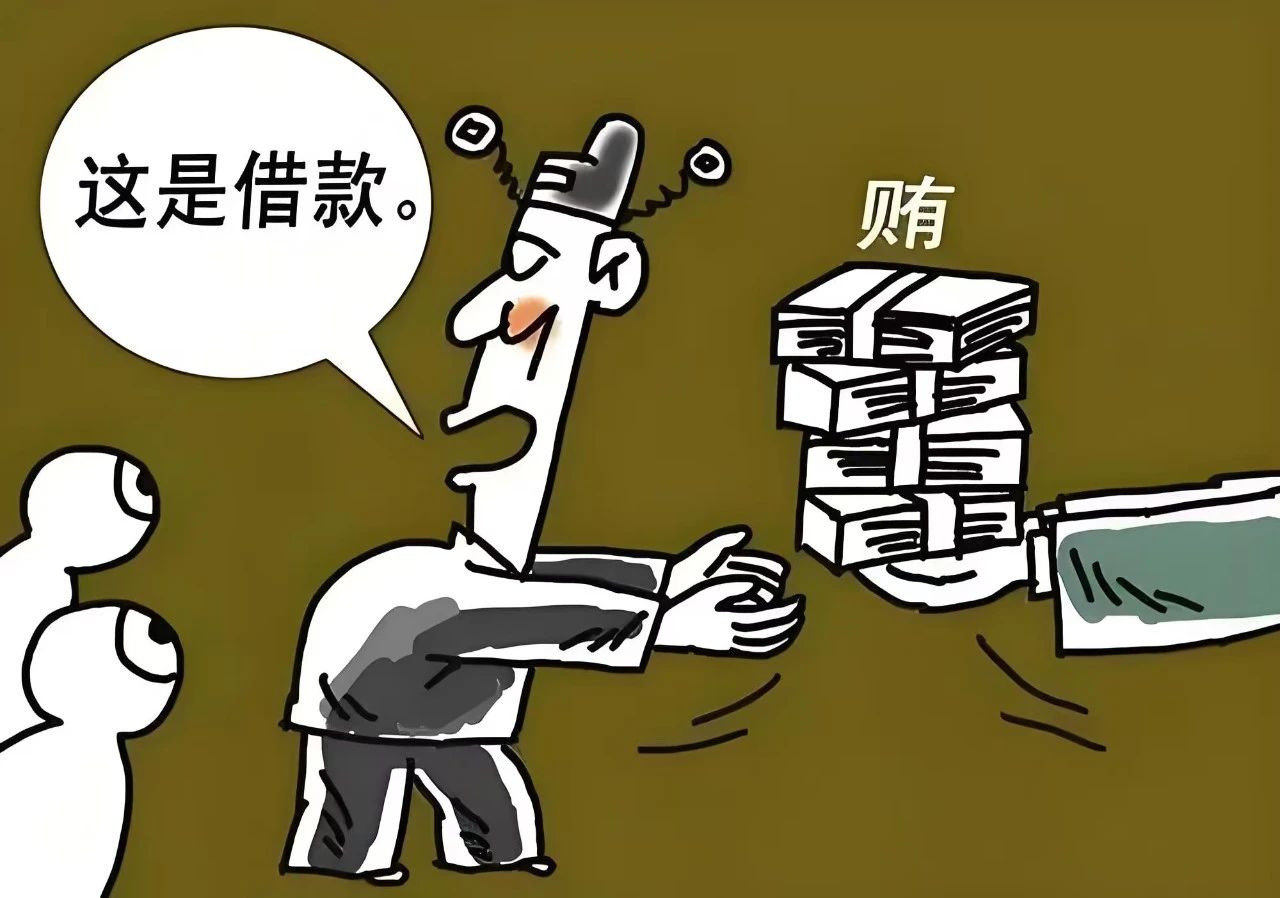

“借钱”还是“借权” 小编从司法机关披露的多起违纪违法案件了解到,通过低息甚至免息借款的方式进行利益输送,为腐败行为披上民事化、市场化的“合法”外衣,已成为新型腐败和隐性腐败问题的典型表现之一。在企业中也存在员工向合作方低息借款,享受利差的;也有向合作方借钱不约定利率,或虽约定利息、实际不予收取的;还有将钱、物借给合作方以借贷的名义收取高额利息的,这类畸形的“民间借贷”关系其实都会影响员工廉洁履行职权。 在社会生活中,企业或个人都可能会遇到阶段性的经济压力,正常借贷无可厚非,但若是借贷双方存在从属或上下级关系,又或者是在某些领域存在管理和服务关系,小编认为这样的借贷行为既不智也不妥。双方是否自愿、有无受到权力影响、压力胁迫而“不敢不借”、“不得不借”,抑或是讨好对方以求关照,看似简单的借贷过程实责存在太多“隐秘的角落”。现实中,“不敢不借”、“不得不借”、“不好追索”的案例并不少见。为压缩舞弊空间,维护亲清的合作关系,公司廉政十禁制度中的“禁与合作方私下利益往来”对于此类有瓜田李下之嫌的行为也有明确的要求,不论是员工向合作方借款、借物还是员工将自己的钱、物借给合作方,都属于与合作方私下利益往来。 员工与自己管理的合作方发生借贷关系,就是出借自己手中的权力,也是员工将自己手中权利异化和滥用的一种表现。从某种意义上,我们也可以将这种打着“民间借贷”、“资金周转”名义的行为理解为一种利益交换,若因不对等的关系向合作方不付、少付或多收利息,更是实打实的好处。“世上没有免费的午餐”,吃人嘴软,拿人手短,不论是以何种形式只要员工在合作方处获得了不该获得的“实惠”,就难免要付出相应代价。 在有合作方提出向我们伙伴借钱、借物时,在我们想向合作方借钱、借物时,不妨多想几个“对方为什么借款,高额利息背后是什么”、“凭什么借给自己、拿什么偿还对方”,多问几个“对不对、该不该”,多点自知之明、少些自作聪明,不该借的钱别借、不该伸的手莫伸! (精益预防腐败暨廉政监察部 袁帅)

97046009

97046009